20 % moins cher que la LLD classique. Plus rapide, plus souple, plus simple.

Découvrez Evera Lease, la nouvelle référence du leasing sur-mesure pour véhicules électriques et hybrides, neufs ou reconditionnés, dédié aux entreprises.

LLD flexible pour véhicules électriques et hybrides, neufs ou reconditionnés, dédiée aux entreprises.

Obtenez une simulation sur mesure selon votre flotte, votre budget et vos usages.

Des modèles récents, fiables et disponibles sous 30 jours. À vous de choisir.

Recharge à domicile, en entreprise ou en itinérance : on s’occupe de tout.

20 % moins cher que la LLD classique. Plus rapide, plus souple, plus simple.

Découvrez qui nous sommes, nos partenaires et notre actualité, et prenez contact directement avec notre équipe.

La plateforme intelligente pour piloter, optimiser et réduire les coûts de votre flotte simplement grâce aux données connectées.

Le copilote intelligent pour piloter votre flotte et réduire vos coûts.

Découvrez la plateforme tout-en-un pour digitaliser et optimiser votre flotte.

Estimez votre ROI en 2 minutes. En moyenne 30% d'économies.

Explorez l’ensemble des modules disponibles selon votre besoin.

Compatible avec toutes les flottes : thermique, hybride ou électrique.

Parlez à un expert, testez la plateforme, et découvrez Evera Fleet en action.

Evera Fleet, la plateforme intelligente pour piloter votre flotte et réduire vos coûts.

Automatisez le calcul des avantages en nature et facilitez la gestion RH.

Visualisez vos coûts en temps réel et identifiez les économies possibles.

Suivez vos véhicules en temps réel sans boîtier, quelle que soit la motorisation.

Anticipez les entretiens, gérez les incidents, restez toujours en conformité.

Centralisez, automatisez, et désignez en quelques clics pour éviter des majorations.

Posez vos questions, obtenez des analyses, optimisez avec l'IA embarquée.

Parlez à un expert, testez la plateforme, et découvrez Evera Fleet en action.

Guides, simulateurs, livres blancs, plongez dans tous nos contenus dédiés à la mobilité.

Calculez automatiquement les avantages en nature de vos véhicules.

Comparez vos coûts totaux actuels et les gains à espérer avec Evera.

Profitez d'un audit gratuit pour analyser l'état de votre flotte et identifier vos leviers d'optimisation.

Créez votre politique de mobilité sur-mesure et sélectionnez les bons véhicules selon vos besoins, votre fiscalité, et votre budget.

Simulez les économies réalisables grâce à Evera Fleet gratuitement.

Analyses, conseils et actualités sur la mobilité des entreprises.

Toute l'actualité sur la mobilité électrique des professionnels — Par Evera

.svg)

.svg)

Le mois de septembre 2025 marque un tournant pour la transition énergétique. Pour la première fois, plus d’un cinquième des immatriculations françaises de voitures particulières sont des véhicules électriques. Cette progression fulgurante est portée par l’élargissement de l’offre (Renault 5, Skoda Elroq, Scénic E‑Tech, etc.), l’engagement des entreprises et un arsenal d’incitations publiques. Les flottes d’entreprise, longtemps à la traîne, deviennent désormais le moteur de l’électrification : leurs immatriculations de VE ont bondi de 51,6 %. Les véhicules électrifiés (100 % électriques et hybrides) représentent plus de 74 % des mises à la route sur ce segment.

| Indicateur | Valeur |

|---|---|

| Immatriculations de voitures particulières | 140 354 |

| Croissance globale vs septembre 2024 | +1 % |

| Part des véhicules électriques (VP) | ≈22 % |

| Part des VE dans les flottes | 20,7 % (24,7 % VP ; 14,17 % VUL) |

| Progression mensuelle des immatriculations de VE en flottes | +51,6 % |

| Part des hybrides simples et micro‑hybrides | +39,2 % / +39,6 % |

| Part de l’essence (VP flottes) | 16,1 % |

| Part du diesel (VUL flottes) | 31,7 % |

Ce tableau résume les principaux indicateurs du marché : il montre la progression rapide de l’électrique et la chute des motorisations thermiques.

Le marché global progresse de 1 % grâce à un jour ouvré supplémentaire. Ce rebond masque toutefois un repli des flottes (–7 % toutes motorisations confondues). En réalité, le mix énergétique se renverse : l’essence ne représente plus que 16,1 % des immatriculations de voitures particulières en flotte et le diesel 31,7 % des utilitaires. Les hybrides simples et micro‑hybrides, en forte croissance, servent de tremplin, mais ce sont les VE qui assurent l’essentiel de la dynamique.

Depuis le 1er octobre 2025, l’État octroie une prime supplémentaire de 1 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique assemblé en Europe et doté d’une batterie européenne. Cumulable avec le bonus écologique (jusqu’à 5 200 €), cette aide favorise les modèles produits localement et renforce la compétitivité des VE. Pour identifier rapidement les modèles éligibles, utilisez notre comparateur de véhicules électriques et notre simulateur TCO.

Le leasing social fait son retour depuis le 30 septembre 2025. Destiné aux ménages modestes, il prévoit la mise à disposition d’au moins 50 000 voitures électriques pour des loyers inférieurs à 200 € par mois, avec au moins un modèle proposé à moins de 140 €. Bien qu’orienté vers les particuliers, ce dispositif contribue à structurer le marché de l’occasion, à sensibiliser les collaborateurs et à préparer les flottes à l’électrification. En tant qu’employeur, favoriser l’accès à ces offres renforce votre marque employeur et votre stratégie RSE.

Une enquête de l’Avere‑France révèle que 90 % des entreprises envisagent d’acquérir des VE et 94 % souhaitent dépasser les obligations légales. Cependant, plusieurs freins subsistent :

Pour lever ces obstacles, Evera propose des sessions de formation et un outil Car Policy qui permet de structurer une politique de mobilité adaptée à chaque entreprise.

L’offre s’enrichit rapidement. L’arrivée du Kia PV5, utilitaire modulable commercialisé à partir de 33 500 € HT, offre une autonomie jusqu’à 397 km WLTP et un volume de chargement de 4,4 m³. Les constructeurs français accélèrent le rythme : Renault augmente la cadence de la Renault 5, Skoda lance le Elroq, et le groupe Stellantis multiplie les versions micro-hybridées. Tesla, avec son Model Y, reste en tête des immatriculations, même si la Renault 5 domine le cumul annuel. Ces nouveautés, combinées à la prime et au leasing social, expliquent l’explosion des commandes.

L’essor des ventes de VE neufs entraîne une hausse parallèle des transactions d’occasion : celles-ci ont progressé de 44 % en septembre. Le certificat SoH d’Ayvens et la confiance croissante des acheteurs renforcent cette tendance. Le coût total de possession (TCO) d’un VE diminue grâce à une valeur résiduelle plus stable. Utilisez notre simulateur TCO pour comparer les coûts d’un VE avec ceux d’un véhicule thermique.

Les quotas de verdissement imposés par la loi LOM (10 % en 2022, 20 % en 2024, 40 % en 2027, 70 % en 2030) exigent une planification rigoureuse. Anticipez les restrictions des zones à faibles émissions (Crit’Air 3 interdit en 2024, Crit’Air 2 en 2025) et les sanctions progressives. Notre simulateur TCO et le simulateur Avantages en nature vous aident à mesurer l’impact de l’électrification sur vos coûts.

La France comptait plus de 160 000 points de recharge publics en février 2025 (+30 % sur un an). Pourtant, la densité demeure inégale. Installez des bornes sur vos sites, négociez des tarifs préférentiels et organisez des recharges nocturnes. Des solutions comme myEvera ou l’agent IA de Monta facilitent la gestion en temps réel.

La réussite de la transition repose sur l’adhésion des collaborateurs. Organisez des sessions de test, enseignez l’éco‑conduite et communiquez sur les économies : un VE coûte environ 3 €/100 km contre 12–15 € pour un véhicule thermique. Evera propose des formations et un audit gratuit de votre flotte pour identifier les leviers de motivation.

Le reporting LOM exige une traçabilité complète des immatriculations, kilométrages, consommations et émissions. Les plateformes comme Evera Fleet centralisent ces informations, automatisent la conformité réglementaire et gèrent la maintenance, les contraventions et le TCO. Elles facilitent également la géolocalisation et la gestion des avantages en nature.

La mobilité de demain sera multimodale. Les entreprises devront intégrer l’autopartage, le covoiturage et la mobilité douce. Les directives européennes CSRD et SFDR exigeront un reporting complet des émissions directes et indirectes. Chaque kilomètre, chaque recharge et chaque litre de carburant devront être comptabilisés. Préparez-vous à intégrer des stations d’hydrogène comme celle de Créteil et à développer les infrastructures pour poids lourds. Pour plus d’inspiration, consultez notre article sur l’autopartage électrique et notre guide sur les bornes de recharge en entreprise.

La combinaison d’incitations financières (bonus de 1 000 €, leasing social), de performances technologiques (modèles améliorés, IA pour la recharge, certificat SoH) et de contraintes réglementaires transforme l’automobile d’entreprise. Les chiffres de septembre 2025 montrent que l’électrification n’est plus un choix mais un impératif économique et écologique. Les dirigeants de PME/ETI et les DAF qui agiront rapidement bénéficieront d’une longueur d’avance : réduction du coût total de possession, amélioration de la marque employeur et conformité réglementaire.

Pour concrétiser cette transition, faites appel aux experts d’Evera. Nous vous accompagnons de l’audit de vos besoins à la mise en place de bornes de recharge sur site, en passant par l’électrification de votre flotte grâce à notre plateforme de gestion et nos offres de leasing sur mesure. Planifiez dès maintenant une démonstration personnalisée et transformez votre mobilité en avantage compétitif.

.svg)

.svg)

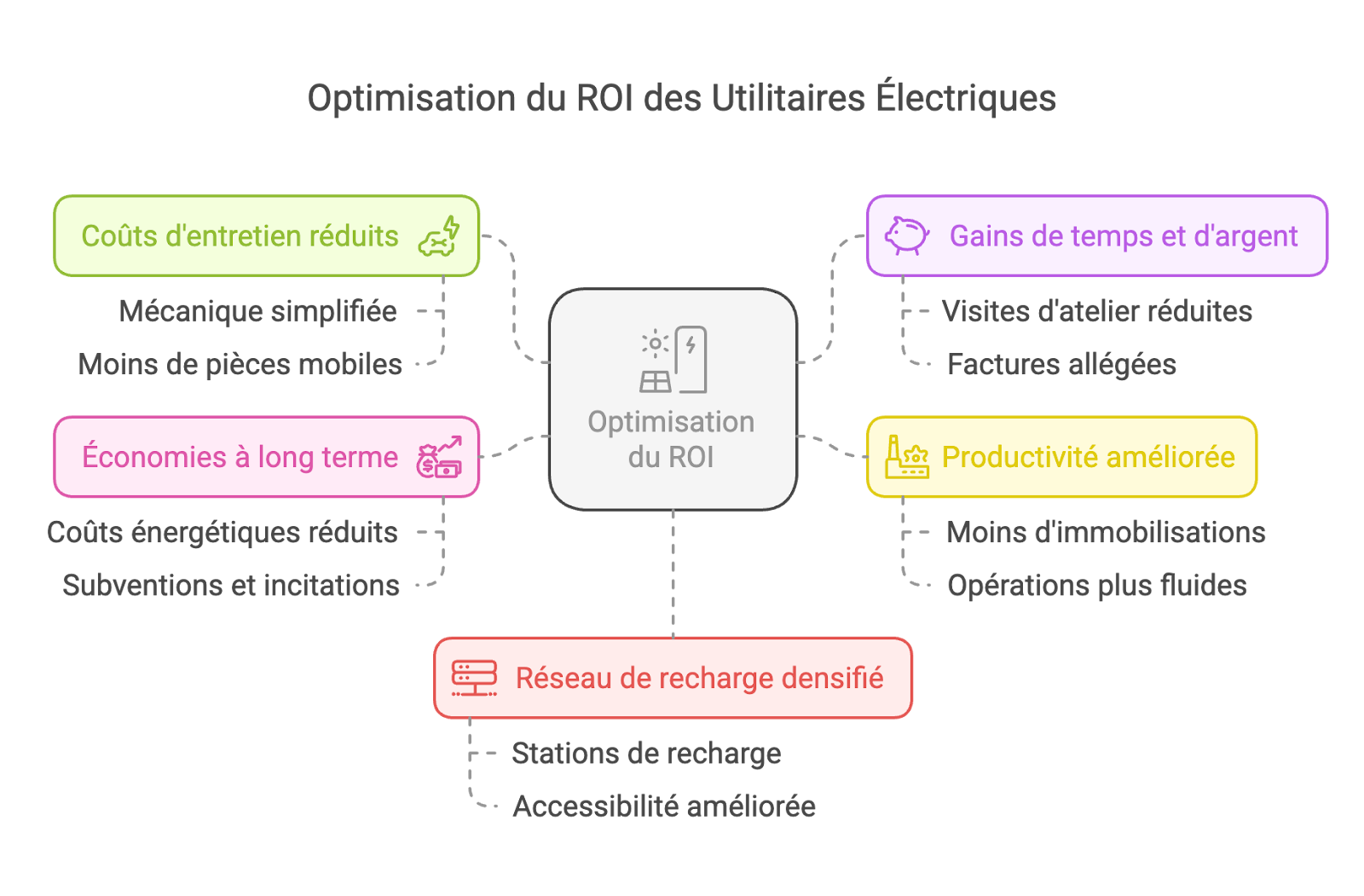

Les utilitaires électriques offrent de nombreux avantages pour les artisans et les professionnels. Réduction des coûts d'exploitation, performances adaptées aux besoins, avantages concurrentiels... Découvrez comment ces véhicules peuvent révolutionner votre activité et vous faire gagner en productivité.

Les utilitaires électriques offrent des coûts d'entretien réduits grâce à leur mécanique simplifiée. L'absence de nombreuses pièces mobiles permet de diminuer significativement les visites à l'atelier et d'alléger les factures d'entretien.

Cette réduction des temps d'immobilisation pour maintenance a un impact positif sur la productivité des artisans. Moins de temps passé à l'atelier signifie plus de temps disponible pour réaliser des interventions et générer du chiffre d'affaires.

L'adoption d'un utilitaire électrique permet aux artisans de réaliser des économies substantielles sur le long terme. Les coûts d'utilisation réduits, combinés à la diminution des frais d'entretien, contribuent à optimiser le retour sur investissement de leur flotte automobile.

Sur une période d'utilisation de plusieurs années, ces économies peuvent représenter des milliers d'euros, renforçant ainsi la rentabilité de l'activité artisanale. Un argument de poids pour franchir le pas vers l'électrique.

L'expansion du réseau de recharge offre de nombreux avantages aux artisans :

Pour les artisans, cette expansion du réseau se traduit par un ROI approfondi grâce à la réduction des temps d'arrêt pour la recharge et l'augmentation de la productivité liée à une meilleure planification des trajets. L'accès garanti aux zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes villes avec un utilitaire électrique assure également la continuité des activités.

Les constructeurs proposent aujourd'hui une large gamme d'utilitaires électriques, avec des formats adaptés à chaque métier. Du petit fourgon compact au grand volume, en passant par les versions frigorifiques ou bennes, les artisans peuvent trouver le véhicule correspondant précisément à leurs besoins.

De plus, les autonomies ne cessent de progresser, avec des modèles offrant désormais plus de 300 km d'autonomie réelle. De quoi couvrir la majorité des tournées quotidiennes des professionnels sans appréhension.

Prenons l'exemple d'un plombier qui doit transporter son matériel et ses fournitures sur les chantiers. Avec un utilitaire électrique comme le Renault Kangoo Van E-tech, il bénéficie d'un volume de chargement jusqu'à 4,2 m3 et d'une autonomie de 260 km, largement suffisante pour ses déplacements journaliers. La recharge rapide permet de récupérer 170 km en seulement 27 min lors de la pause déjeuner.

Fini le temps où l'électrification rimait avec compromis sur les performances. Les utilitaires électriques récents offrent des capacités de charge et des volumes de chargement équivalents à leurs homologues thermiques.

Avec des charges utiles dépassant fréquemment la tonne et des volumes allant jusqu'à 20m3, ces véhicules répondent aux exigences des chantiers et livraisons les plus variés. La transition électrique se fait en douceur, sans bouleverser les habitudes de travail.

Pour optimiser l'espace de travail mobile, les constructeurs proposent des solutions d'aménagement sur-mesure selon les métiers. Étagères, tiroirs, établis, rangements spécifiques... Tout est prévu pour faciliter le quotidien des artisans.

Ces aménagements permettent de gagner en efficacité sur les chantiers, en ayant toujours le bon outil à portée de main. Ils participent également à renforcer l'image professionnelle de l'entreprise auprès des clients.

| Avantages des utilitaires électriques | Bénéfices pour les artisans |

|---|---|

| Large gamme de formats disponibles | Véhicule adapté à chaque métier |

| Autonomies dépassant les 300 km | Couverture des tournées quotidiennes sans souci |

| Capacités de charge préservées | Réponse aux exigences des chantiers sans compromis |

| Volumes de chargement jusqu'à 20m3 | Transport de matériel volumineux facilité |

| Aménagements sur-mesure | Optimisation de l'espace de travail mobile |

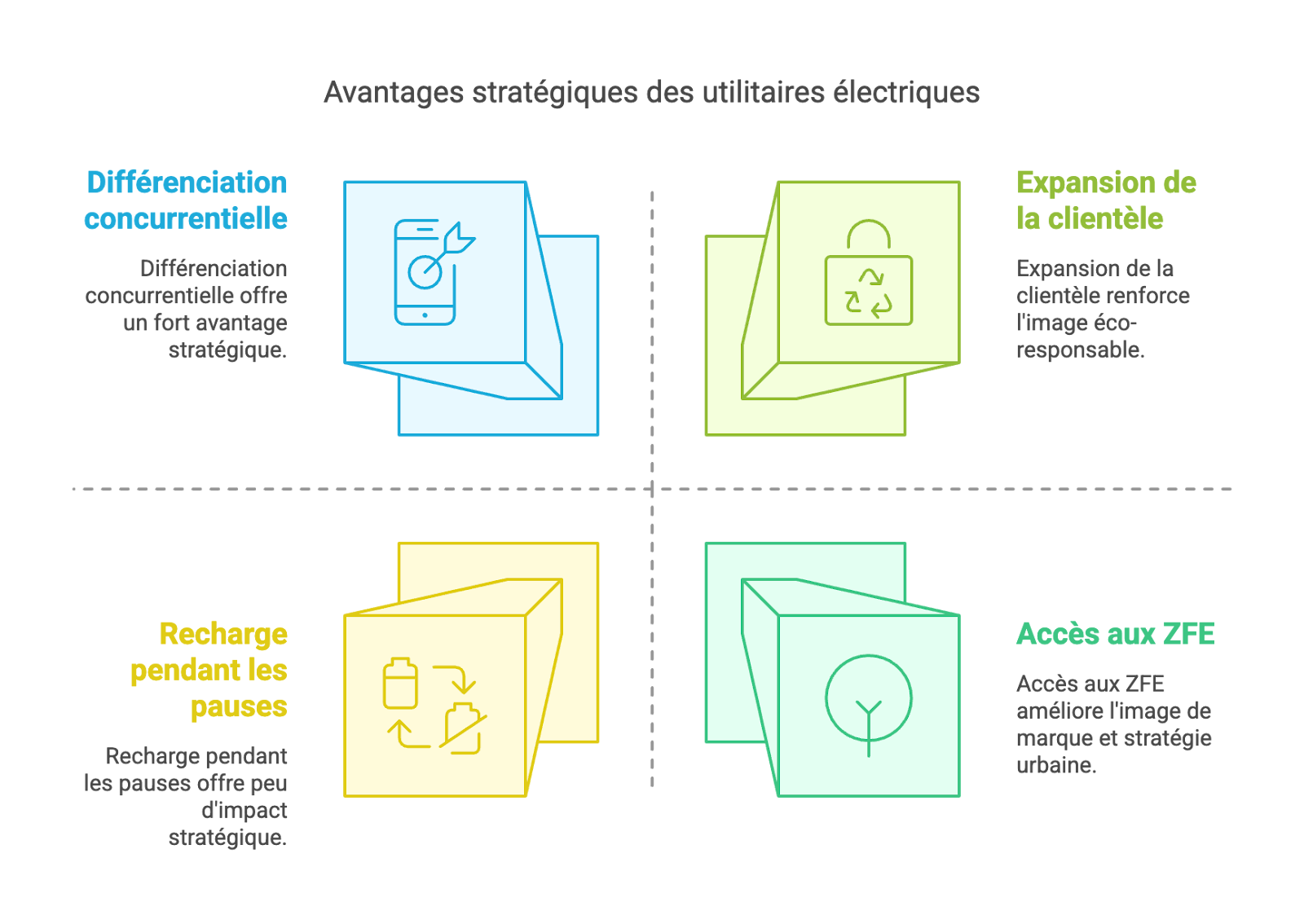

Opter pour un utilitaire électrique, c'est s'ouvrir à une nouvelle clientèle sensible aux enjeux environnementaux. De plus en plus de particuliers et d'entreprises privilégient les prestataires éco-responsables pour leurs travaux et services.

En communiquant sur cette démarche vertueuse, les artisans peuvent se démarquer de la concurrence et capter ce segment de marché en pleine expansion. Un avantage concurrentiel qui sera de plus en plus décisif à l'avenir.

Imaginons une entreprise d’électricien qui décide de convertir sa flotte d'utilitaires à l'électrique. En mettant en avant cet engagement écologique sur son site web, ses devis et ses véhicules, elle attire l'attention de clients soucieux de réduire leur empreinte carbone. Des clients prêts à la choisir face à des concurrents thermiques, pour des prestations à valeur ajoutée environnementale.

Au-delà de l'aspect purement commercial, l'adoption d'un véhicule électrique renforce l'image de marque de l'entreprise artisanale. Elle véhicule un message positif, tourné vers l'avenir et soucieux de l'impact environnemental de son activité.

Cette différenciation par les valeurs peut susciter l'adhésion et la fidélité des clients, mais aussi faciliter le recrutement de collaborateurs attachés à ces principes. De quoi bâtir une réputation d'entreprise responsable et innovante sur le long terme.

Avec la multiplication des zones à faibles émissions (ZFE) dans les grandes villes, les utilitaires électriques offrent un avantage concurrentiel. Ils garantissent aux artisans un accès pérenne à ces zones, leur permettant de continuer à travailler auprès de leur clientèle urbaine.

À l'inverse, les entreprises équipées de véhicules thermiques risquent de voir leur activité limitée, voire compromise, dans ces zones. Un risque qui ira croissant avec le durcissement programmé des restrictions de circulation.

En conclusion, les utilitaires électriques apportent de solides avantages aux professionnels : une réduction des coûts d'exploitation grâce à une maintenance simplifiée, des performances adaptées aux besoins de chaque métier et une image de marque renforcée auprès d'une clientèle sensible à l'éco-responsabilité. La densification du réseau de recharge et l'accès garanti aux ZFE sont également des atouts indéniables pour assurer la pérennité des activités.

En s'orientant vers une mobilité électrique, les artisans s'inscrivent dans une dynamique vertueuse, alliant performance économique et responsabilité environnementale. Une démarche porteuse de sens pour l'avenir de leur entreprise. Et si la transition vers l'électrique était la clé pour booster votre productivité tout en réduisant votre empreinte carbone ?

.jpeg)

.svg)

.svg)

La vignette Crit'Air est devenue incontournable pour les entreprises souhaitant adopter une mobilité responsable et circuler dans les zones à faibles émissions. Ce guide vous explique tout ce que vous devez savoir sur cet outil au cœur de la lutte contre la pollution automobile, de son obtention à son impact sur vos activités professionnelles. Découvrez comment adapter votre flotte pour concilier performance et développement durable.

La vignette Crit'Air, ou certificat qualité de l'air, est un outil pour les professionnels souhaitant adopter une mobilité flexible et responsable. Introduite en janvier 2017, elle vise à réduire la pollution automobile et les émissions de gaz à effet de serre dans les zones urbaines où le trafic routier est un contributeur majeur. Selon un rapport, la vignette Crit'Air est au cœur d'une initiative visant à combattre la pollution automobile et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Concrètement, la vignette Crit'Air prend la forme d'un autocollant à apposer sur le pare-brise du véhicule. Elle indique le niveau d'émission de polluants et permet de moduler les règles de circulation et de stationnement dans certaines zones. Son obtention est obligatoire pour tous les véhicules routiers : voitures, utilitaires, poids lourds, motos, bus, ainsi que les véhicules électriques, hybrides, gaz et biodiesel. Cette mesure s'étend également aux véhicules électriques, hybrides rechargeables, et ceux fonctionnant au gaz ou au biodiesel.

Prenons l'exemple d'une PME spécialisée dans la maintenance industrielle. Équiper sa flotte de véhicules utilitaires avec les vignettes Crit'Air adaptées lui permettra d'intervenir chez ses clients situés dans les zones à faibles émissions, tout en contribuant à préserver la qualité de l'air. C'est un gage de responsabilité environnementale et de fiabilité pour ses activités.

Il existe six catégories de vignettes Crit'Air, allant des véhicules les plus propres aux plus polluants. La classification se base sur le type de véhicule, son carburant, sa norme Euro et sa date de première immatriculation. Les catégories sont les suivantes :

Chaque ville est libre de fixer ses propres critères d'application, notamment dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m). Ces zones visent à limiter la circulation des véhicules polluants sur certains axes afin de réduire la pollution atmosphérique et son impact sanitaire. Par exemple, depuis juillet 2019, les véhicules Crit'Air 4 ne peuvent plus circuler à Paris du lundi au vendredi de 8h à 20h, même dans le périmètre intérieur de l'A86.

| Catégorie Crit'Air | Type de véhicule | Restrictions de circulation |

|---|---|---|

| Crit'Air 0 | Électrique, hydrogène | Aucune restriction |

| Crit'Air 1 | Hybride rechargeable, gaz | Accès autorisé dans la plupart des ZFE |

| Crit'Air 2 | Essence Euro 4 et plus, Diesel Euro 5 et 6 | Accès limité dans certaines ZFE |

| Crit'Air 3 | Essence Euro 2 et 3, Diesel Euro 4 | Interdiction progressive dans les ZFE |

| Crit'Air 4 | Diesel Euro 3 | Déjà interdit dans plusieurs ZFE |

| Crit'Air 5 | Diesel Euro 2, Essence Euro 1 | Largement interdit dans les ZFE |

| Non classé | Diesel Euro 1 et avant, Essence avant Euro | Interdiction totale dans les ZFE |

Pour équiper leur flotte de véhicules, les entreprises doivent effectuer les démarches sur le site officiel certificat-air.gouv.fr. Un espace professionnel permet de gérer l'ensemble des demandes, avec la possibilité de télécharger un fichier Excel pour les parcs importants.

Le coût de la vignette est de 3,70€ par véhicule (frais de port inclus). Seule la carte grise est nécessaire pour effectuer la demande. Il est important de vérifier l'exactitude des informations car la vignette sera envoyée à l'adresse indiquée. Un suivi en ligne permet de consulter l'avancement des commandes. Selon les données officielles, le règlement est de 3,77€ (frais de port inclus) pour chaque véhicule immatriculé en France.

Pour une startup disposant d'une dizaine de véhicules de fonction, il suffit de se rendre sur le site dédié, créer un compte professionnel et renseigner les informations des cartes grises. En quelques clics, la commande est passée et les vignettes seront réceptionnées en quelques jours, permettant aux collaborateurs de circuler en toute légalité.

Pour commander les vignettes Crit'Air, les entreprises doivent fournir les informations suivantes :

Ces informations figurent sur la carte grise du véhicule. Une fois la demande effectuée et le paiement validé, le délai de réception est d'environ 10 jours. Un numéro de suivi permet de consulter l'état d'avancement de la commande.

La vignette Crit'Air est indispensable pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) mises en place dans plusieurs grandes villes françaises comme Paris, Lyon, Grenoble ou Strasbourg. Ces zones visent à réduire la pollution de l'air en limitant la circulation des véhicules les plus polluants. Selon un rapport, une ZFE est une zone urbaine dans laquelle la circulation sur les axes routiers des véhicules polluants est limitée, l'objectif étant de limiter la pollution atmosphérique et de réduire l'impact de la pollution sur les populations de ces zones.

Les restrictions de circulation varient selon les villes et évoluent progressivement. À Paris, depuis mai 2022, seuls les véhicules Crit'Air 0 à 2 peuvent circuler librement dans la zone à faibles émissions qui couvre l'ensemble de la capitale. Les Crit'Air 3 sont autorisés sous conditions et les Crit'Air 4 et 5 sont interdits. Ces restrictions s'appliquent du lundi au vendredi de 8h à 20h, sauf jours fériés.

Imaginons une entreprise de services à la personne dont les auxiliaires de vie utilisent des véhicules classés Crit'Air 4 pour intervenir chez des patients à Paris. Sans une mise en conformité de sa flotte, elle risque de ne plus pouvoir assurer ses prestations, mettant en péril son activité et la prise en charge de personnes fragiles. Anticiper ces restrictions est important pour la continuité des services.

Ne pas respecter les restrictions de circulation liées à la vignette Crit'Air expose les entreprises à des sanctions financières et opérationnelles. En cas d'infraction, les amendes sont de :

En cas de non-paiement dans les 45 jours, ces amendes peuvent être majorées respectivement à 180€ et 375€. Des contrôles automatiques par lecture de plaque sont réalisés, avec plus de 10 000 véhicules vérifiés chaque semaine. Chaque infraction constatée peut donner lieu à une nouvelle verbalisation. Selon les données officielles, pour les véhicules légers, une amende simple de 68 euros est émise en cas d'infraction, et pour les poids lourds, l'amende est plus élevée, correspondant à un montant de 135 euros.

Au-delà de l'aspect financier, l'absence de vignette conforme peut entraîner l'immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule, pénalisant fortement l'activité de l'entreprise.

Pour assurer la continuité de leur activité tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air, les entreprises doivent adapter leur flotte de véhicules aux exigences de la vignette Crit'Air. Plusieurs recommandations peuvent être suivies :

En intégrant ces critères dans leur politique de mobilité, les entreprises peuvent concilier performance économique et responsabilité environnementale. La transition vers une flotte plus propre est également l'occasion de renforcer leur image et leur attractivité auprès des clients, partenaires et collaborateurs de plus en plus sensibles aux enjeux du développement durable. Profiter de cette transition permet de renforcer son image d'entreprise responsable auprès de ses parties prenantes.

Par exemple, Evera accompagne des entreprises dans leur transition vers une mobilité plus flexible et durable. En leur proposant des véhicules électriques adaptés, un service clé en main et un accompagnement personnalisé, Evera leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier tout en réduisant leur empreinte environnementale. C'est un atout concurrentiel et un engagement concret en faveur de la qualité de l'air et du climat.

En résumé, la vignette Crit'Air est un outil réglementaire important pour les professionnels souhaitant maintenir leur activité dans les zones à faibles émissions tout en contribuant à l'amélioration de la qualité de l'air. Son obtention est simple et son impact sur la mobilité des entreprises est significatif. À travers ce guide, nous avons expliqué le fonctionnement et l'importance de la vignette Crit'Air pour aider les entreprises à adapter leur flotte et adopter une mobilité plus flexible et responsable. Face aux enjeux environnementaux croissants, comment voyez-vous évoluer la mobilité professionnelle dans les années à venir ?

.svg)

.svg)

Le prix d’une batterie représente une part importante du coût d’un véhicule électrique. Dans les flottes professionnelles, la batterie est un actif stratégique : son coût initial détermine le prix d’acquisition, tandis que son coût de remplacement potentiel joue sur la valeur résiduelle. Or, contrairement aux idées reçues, remplacer une batterie est peu fréquent. Les batteries modernes supportent jusqu’à 1 500 cycles de charge, soit 15 à 20 ans de vie. Cette réalité nuance la perception négative du « prix des batteries » et incite à considérer les nombreux facteurs qui influencent leur coût.

Le prix de remplacement varie largement d’un véhicule à l’autre. En 2025 :

| Modèle | Capacité | Prix de remplacement en 2025 | Prix neuf 2023 |

|---|---|---|---|

| Renault Zoé | 52 kWh | 4 500 € – 7 000 € | 8 000 € – 9 000 € |

| Peugeot e‑208 | 50 kWh | 5 000 € – 7 500 € | 8 500 € – 10 000 € |

| Tesla Model 3 | 60‑82 kWh | 7 000 € – 12 000 € | 13 000 € – 16 000 € |

| Hyundai Kona | 64 kWh | 6 000 € – 9 000 € | 10 000 € – 12 000 € |

Ces chiffres confirment que les remplacements coûtent désormais moins cher qu’une grosse réparation moteur essence ou diesel. D’autres sources confirment ces ordres de grandeur : certains modèles haut de gamme peuvent atteindre 20 000 €, tandis que les citadines restent plus abordables. La batterie d’une Renault Zoé de 41 kWh se négociait par exemple 8 900 € en 2024.

Pour comparer les batteries entre elles, il est pertinent de raisonner en euros par kilowattheure (€/kWh). En 2025, le prix moyen d’une batterie varie entre 80 € et 270 €/kWh selon la technologie et la gamme. Dans la plupart des cas, un pack complet coûte 8 000 € à 15 000 €, avec un prix autour de 5 000 € pour une batterie de 40 kWh. Les batteries des SUV ou berlines haut de gamme peuvent dépasser 20 000 €.

Le tableau ci‑dessous illustre les coûts par modèle :

| Modèle | Prix par kWh 2025 | Capacité | Estimation coût complet |

|---|---|---|---|

| Renault Zoé | 145 €/kWh | 52 kWh | 7 540 € |

| Tesla Model 3 | 160 €/kWh | 60 kWh | 9 600 € |

| Volkswagen ID.3 | 175 €/kWh | 58 kWh | 10 150 € |

| Dacia Spring | 132 €/kWh | 27 kWh | 3 564 € |

| Audi e‑tron GT | 260 €/kWh | 93 kWh | 24 180 € |

Ces estimations montrent que le poids financier d’une batterie reste proportionnel à sa capacité et à sa technologie.

Les études indépendantes confortent ces chiffres. Des analyses de terrain estiment que les remplacements hors garantie varient entre 4 500 € et 15 000 €. Autojournal rappelle que la batterie d’une Tesla Model 3 peut coûter jusqu’à 23 000 €, mais que le coût moyen reste plus bas. D’autres exemples concrets : la Renault Zoé 41 kWh coûtait environ 8 900 €, une Ford Mustang Mach‑E (98 kWh) dépassait 22 700 €, et un cas extrême de Kia Soul EV dépassait 36 000 €. Ces écarts rappellent l’importance de la capacité, de la chimie et de la politique tarifaire du constructeur.

Le premier facteur est simple : plus la batterie est grande, plus elle coûte cher. Un pack de 100 kWh peut coûter deux à trois fois plus qu’une batterie de 40 kWh. Les véhicules utilitaires ou SUV équipés de grandes batteries supportent donc une charge financière plus élevée.

Les matériaux utilisés (NMC, NCA, LFP) ont un impact direct. Les batteries NMC/NCA offrent une forte densité énergétique mais coûtent plus cher. Les batteries LFP sont de plus en plus populaires car elles sont environ 20 % moins coûteuses et plus durables. L’arrivée des batteries sans cobalt permet également de diminuer les coûts de production en supprimant un métal rare et cher. Les technologies cell‑to‑pack, qui éliminent les modules intermédiaires, augmentent la densité énergétique de 15 à 20 % et réduisent les coûts. Enfin, les batteries à électrolyte solide et sodium‑ion promettent des baisses supplémentaires à moyen terme.

L’origine géographique influence aussi le prix. Les fabricants asiatiques proposent des batteries moins chères que leurs concurrents européens et américains, grâce à des chaînes de production intégrées et à une maîtrise des matières premières. La multiplication des gigafactories en Europe renforce toutefois la production locale et stabilise les coûts. Plus la production augmente, plus les économies d’échelle se traduisent par une baisse du coût unitaire.

Le coût de la main d’œuvre et la politique du constructeur pèsent également. Le remplacement d’une batterie demande plusieurs heures de travail spécialisé, ce qui peut ajouter plusieurs milliers d’euros. Certains constructeurs proposent des batteries reconditionnées ou des réparations par module, réduisant ainsi la facture. Le reconditionnement des cellules défectueuses permet de prolonger la vie de la batterie pour un coût réduit.

La production mondiale de batteries explose. En 2025, certaines chaînes de production passent sous les 100 €/kWh, seuil à partir duquel les véhicules électriques deviennent compétitifs sans subvention. Les facteurs de cette chute :

Les études convergent : la chute va se poursuivre. Le prix moyen devrait descendre vers 75 €/kWh en 2027 et 60 €/kWh d’ici 2030, ce qui placerait une batterie de 75 kWh autour de 3 400 € et un pack de 100 kWh entre 4 500 € et 5 000 €. Ekwateur rappelle que le prix des packs a chuté de 139 $ à 115 $ par kWh entre 2023 et 2024, et que les projections pour 2030 vont vers 80 $/kWh. Ces tendances signifient qu’en à peine cinq ans, le coût de remplacement d’une batterie pourrait être divisé par deux.

La diminution rapide des prix réduit l’exposition budgétaire au remplacement hors garantie. Une batterie de 50 kWh coûtait environ 6 600 € en 2024 et pourrait tomber à environ 3 800 € en 2030. Pour les gestionnaires de flotte, cela signifie que le TCO des véhicules électriques va continuer à baisser. Avec des garanties de 8 à 10 ans couvrant la batterie, la probabilité de remplacer un pack durant la durée d’un contrat de location est extrêmement faible.

La baisse des prix augmente la valeur résiduelle des véhicules électriques. Un pack neuf à faible coût permet de reconditionner des véhicules d’occasion à moindre prix. De plus, la seconde vie des batteries pour le stockage stationnaire ouvre un marché secondaire qui abaisse encore le coût effectif du remplacement. Les entreprises peuvent anticiper ce flux en valorisant leurs packs en fin de vie plutôt que de les recycler immédiatement.

Pour optimiser les dépenses et la performance :

En 2025, le prix des batteries de véhicules électriques n’a plus rien à voir avec celui d’il y a dix ans. La chute spectaculaire du prix par kWh et les innovations en cours augurent un futur où remplacer une batterie sera aussi banal que changer un embrayage. Pour les DAF et gestionnaires de flotte, la question n’est plus de savoir si une batterie coûte trop cher, mais comment profiter de cette baisse pour optimiser le TCO et verdir la mobilité. En combinant les bonnes pratiques (choix de la chimie, planification des renouvellements, utilisation d’outils de simulation) et les services d’accompagnement d’Evera, vous pouvez transformer la transition vers l’électrique en avantage stratégique.

Evera vous accompagne dans la maîtrise du coût des batteries et de la mobilité électrique. De l’audit de votre flotte et de vos besoins à l’électrification & ESG, en passant par notre calculateur TCO et nos solutions de suivi des avantages en nature, nos experts vous guident pour optimiser votre budget et prendre les bonnes décisions. Planifiez une démonstration pour découvrir comment réduire vos coûts et accélérer votre transition vers une mobilité durable.

.svg)

.svg)

L'échéance de 2035 se rapproche à grands pas : mais quel avenir attend nos voitures thermiques ? On vous explique ici les enjeux de l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en Europe, qui est manifestement un tournant décisif pour le marché automobile et la transition écologique. Voyons comment cette mesure européenne impactera votre quotidien : l'évolution des tarifs de l'électrique et les solutions alternatives type hydrogène. Bref, anticipez dès maintenant un futur dans lequel l'automobile rimera immanquablement avec électrique !

L'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en 2035 s'impose comme une pièce maîtresse du Pacte Vert européen — un pacte visant à atteindre la neutralité climatique en Europe d'ici à 2050. L'objectif central vise une baisse d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Les principales étapes se structurent ainsi :

Il est nécessaire de préciser que des exemptions sont prévues, notamment pour les petits constructeurs et l'utilisation de carburants alternatifs. Ces exceptions relativisent le caractère radical de l'interdiction des moteurs thermiques, puisque la loi autorise une transition plus progressive, pour répondre aux contraintes industrielles.

L'Assemblée Nationale a rejeté l'inscription de la date de 2035 dans la loi française. Ce rejet met en lumière les tensions qui peuvent exister entre les engagements européens et la souveraineté nationale. La France appliquera-t-elle réellement cette mesure ? Le débat reste ouvert et alimenté les débats.

| Partie Prenante | Position Principale | Arguments Clés |

|---|---|---|

| Gouvernement | Accélérer l'adoption des véhicules électriques | Élus de gauche (concernant les ZFE) |

| Élus favorables à la suppression des ZFE (Mars 2025) | Suppression des Zones à Faibles Émissions (ZFE) | Réduction des émissions de gaz à effet de serre, soutenir une industrie automobile durable, objectif de 2 millions de voitures électriques en circulation d'ici à 2030. |

| Gouvernement (concernant les ZFE) | Maintien des Zones à Faibles Émissions (ZFE) | Ces zones aggravent les inégalités sociales et sont potentiellement inutiles pour améliorer la qualité de l'air, favorisant un clivage territorial. |

| Élus de gauche (concernant les ZFE) | Amélioration de la mise en œuvre des ZFE | Les ZFE ont un effet sur la réduction des émissions, avec une baisse de plus d'un tiers de la concentration de dioxyde d'azote dans les villes où elles sont appliquées (Lyon et Paris). |

| Automobilistes Français | Engouement grandissant pour l'électromobilité | Quatre automobilistes sur dix se disent prêts à investir dans un véhicule hybride (rechargeable ou non) dans les deux ans. |

Ce tableau résume un comparatif des positions politiques en France concernant l'électromobilité, en exposant les arguments principaux de chaque partie prenante. Il inclut les positions du gouvernement, des élus favorables à la suppression des ZFE, des élus de gauche sur le sujet des ZFE et l'intérêt des automobilistes français pour l'électromobilité.

Confrontés à ces incertitudes juridiques, les constructeurs automobiles manifestent leurs inquiétudes. Ils réclament plus de clarté et de souplesse pour s'adapter aux nouvelles exigences. En réalité, l'industrie se retrouve coincée face à des défis complexes : les objectifs environnementaux européens, les réalités économiques nationales et les demandes des utilisateurs. Mais comment résoudre ces contradictions ? Ces incertitudes juridiques ont des conséquences directes sur leurs stratégies — c'est là tout le paradoxe.

Tous les véhicules neufs vendus dans l'UE à partir de 2035 devront avoir zéro émission de CO2.

Les constructeurs automobiles investissent massivement en R&D — L'objectif principal ? C'est l'électrification accélérée des gammes. Puisque cette transformation des modèles industriels représente un défi majeur. Mais quels obstacles technologiques les fabricants doivent-ils surmonter ?

Les constructeurs nouent des partenariats pour sécuriser l'approvisionnement en batteries. De nouvelles dépendances stratégiques apparaissent. Voilà un enjeu de taille pour l'Europe : comment garantir la souveraineté industrielle dans ce nouveau contexte ?

La filière des moteurs thermiques subit de plein fouet ces mutations. Des suppressions d'emplois se profilent à l'horizon. La transition énergétique engendre paradoxalement des défis sociaux majeurs et des reconversions sont nécessaires.

Signalons quelques mesures clés pour accompagner les sous-traitants automobiles :

La compétitivité face aux constructeurs chinois suscite des inquiétudes croissantes. On craint surtout une désindustrialisation et domination asiatique, phénomène particulièrement préoccupant, car cet enjeu est de taille pour l'industrie automobile européenne et l'on redoute une domination asiatique.

Pour répondre à ce défi, il devient crucial d'envisager les répercussions à moyen terme de ces mutations, en anticipant les futures compétences requises, en stimulant l'innovation tout en favorisant une collaboration étroite entre tous les maillons de la chaîne. Seule cette approche l'industrie automobile européenne pourra maintenir sa compétitivité et assurer sa pérennité dans un paysage mondial en mutation rapide.

Rappelons que le gouvernement français vise 26 % de véhicules électriques dans les pour les voitures neuves des particuliers en 2025 et 66 % en 2030, selon la dernière révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

La valeur résiduelle des véhicules thermiques reste incertaine, les consommateurs devraient anticiper. Est-ce vraiment rentable d'acheter un thermique d'occasion ? Les choix d'achat doivent être guidés pour prendre des décisions

Manifestement, les réglementations prévues dans les ZFE méritent une analyse minutieuse. De nouvelles restrictions de circulation pourraient bien se multiplier. Voyons comment évolueront les critères antipollution ? Il mieux vaut se préparer à ces changements ; gardez toujours une longueur d'avance sur les dernières informations — restez informés pour rester informé et anticiper efficacement les évolutions à venir.

Le gouvernement met en place des incitations pour les véhicules électriques. Un état des lieux s'impose. Qui bénéficie réellement des bonus ? L'accessibilité concrète des véhicules électriques mérite qu'on s'y attarde. Simplifiez vos démarches administratives en étudiant les alternatives ; trouvez la solution idéale pour votre situation — une étape cruciale pour optimiser votre expérience et réduire vos tracas.

Les organisations citoyennes pointent du doigt les mesures actuelles ; dénonçant des disparités persistantes. Ces aides sont-elles suffisantes pour les ménages modestes ? La question mérite qu'on la soulève. Nous pouvons vous éclairer dans cette réflexion ; prenez le contrôle de votre transition écologique – explorez nos conseils pour mieux appréhender et saisir toutes les implications de cette mutation.

Les technologies alternatives progressent : c’est un fait. L'hydrogène et les biocarburants sont des options à considérer. Mais au fait, quels sont les acteurs qui misent vraiment sur l'hydrogène ? Ces solutions sont complémentaires à l'électrique… — et ça, c’est crucial souligner.

Le déploiement de ces alternatives rencontre des obstacles réglementaires. Voyons, pourquoi ces solutions restent-elles marginales ? Force est de constater qu’il est crucial d'analyser ces freins pour accélérer leur adoption ; vu que l'avenir énergétique en dépend, disons-le que cette analyse est primordiale.

Le déploiement des bornes en France est en cours. Faisons le point. Mais quels territoires sont sous-équipés ? La préparation technique du territoire est un enjeu de taille pour faciliter l'adoption des véhicules électriques. En somme, une planification rigoureuse et une allocation efficace des ressources s’avèrent indispensables pour garantir que chaque région puisse bénéficier d'une infrastructure de recharge adéquate, favorisant ainsi une transition énergétique équitable et accessible à tous.

Quant au raccordement électrique massif pose des défis importants. Les besoins en production d'énergie font bond. Alors comment garantir l'alimentation des véhicules électriques ? Impossible de faire l’impasse ces enjeux pour assurer une transition énergétique réussie — l’enjeu est de taille.

Penchons-nous sur l'adaptation des politiques publiques à l'horizon 2035. Il est important d'étudier les marges de manœuvre réglementaires. Des flexibilités sont envisageables, et on pourrait se demander si l'Union Européenne pourrait envisager un report de l'échéance. L'analyse des marges de manœuvre doit donc être privilégiée pour anticiper les ajustements nécessaires.

Bruxelles prévoit des mécanismes de révision — ce qui nuance, il faut le dire, le caractère irréversible de la mesure. Il est pertinent de suivre de près ces évolutions et de déterminer quels critères pourraient déclencher un réexamen. Il convient donc de rester attentif aux signaux envoyés par les instances européennes.

Les mobilités partagées gagnent du terrain, signe de transformations sociétales profondes. La possession automobile est-elle vraiment condamnée à disparaître ? Une question qui reste ouverte... ces tendances s'avèrent importantes à observer. Découvrez comment nous vous accompagnons à appréhender ces changements.

Les Zones à Faibles Émissions (ZFE) ont un impact direct sur les stratégies résidentielles entraînant, paradoxalement, des conséquences urbaines indirectes — Voilà pourquoi il importe d'anticiper ces évolutions pour mieux les maîtriser, en se demandant : allons-nous vraiment assister à un exode des centres-villes, en analysant les dynamiques à l'œuvre et en comprenant comment les politiques d'urbanisme peuvent influencer ces mouvements de population. Inscrivez-vous dès maintenant pour suivre nos analyses et décryptages.

2035 approche à grands pas : la fin des moteurs thermiques se précise – une véritable révolution qui transforme déjà le marché automobile. Voyons, préparez cette mutation énergétique dès maintenant en vous intéressant de près les modèles électriques et les solutions de recharge disponibles. Car enfin, l'avenir de la mobilité se dessine déjà sous nos yeux, il est temps de vous y préparer !

L'Union Européenne a pris une décision importante : l'interdiction de la vente de voitures neuves thermiques à partir de 2035 dans ses pays membres. Cependant, cette mesure demande que les voitures produites après cette date n’émettent plus de CO2 ; ce qui laisse la possibilité d'utiliser des automobiles à hydrogène, biocarburant ou à carburant de synthèse.

Certains pays de l'UE comme la Suède, l’Irlande ou les Pays-Bas, ont annoncé une échéance à 2030. La Norvège pourrait même devenir pionnière avec une fin des voitures thermiques dès 2025. Quant à la fin de la vente des voitures thermiques neuves en 2035 en France, elle reste incertaine.

Les hybrides, qu'elles soient micro, simples ou rechargeables, sont concernées par l'interdiction de vente de véhicules thermiques neufs en 2035. La raison ? L'objectif est de réduire à 100% les émissions de CO2 des voitures neuves dans l'Union européenne. Même les véhicules dont le moteur thermique sert uniquement de générateur pour alimenter un moteur électrique sont concernés par cette interdiction.

Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large : la décarbonation de l'économie et la lutte contre le réchauffement climatique. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Dès lors, cela encourage à accélérer la transition vers des véhicules électriques à hydrogène ou utilisant des biocarburants ou carburants de synthèse.

En mars 2023, huit pays européens s'opposaient à l'interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en 2035 : Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie et Slovaquie. L'Allemagne et l'Italie ont exprimé une forte opposition car leur industrie automobile nationale est très puissante.

La Pologne et la République tchèque, quant à elles, s'inquiètent des conséquences sur leurs nombreux sous-traitants automobiles et les emplois associés. Ces pays ont exprimé des préoccupations quant à l'impact économique de l'interdiction sur leur industrie automobile et leurs emplois.

À partir du 1er janvier 2025, à Paris, les véhicules diesel de plus de 14 ans et les véhicules essence de plus de 19 ans (Crit’Air 3) ne pourront plus circuler dans la ZFE du lundi au vendredi de 8 h à 20 h. Certaines villes ont mis en place des Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) qui restreignent la circulation de certains véhicules en fonction de leur vignette Crit’Air.

Les restrictions de circulation dans ces zones sont basées sur le système de vignettes Crit’Air qui classe les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Certaines villes peuvent interdire l'accès aux véhicules les plus polluants (Crit’Air 4 ou 5 par exemple) de manière permanente ou temporaire.

L'interdiction de vente de voitures thermiques neuves en 2035 en Europe ne signifie pas forcément l'interdiction de rouler avec ces véhicules. Les voitures à hydrogène, biocarburant ou carburant de synthèse pourront continuer d’être vendues après 2035. Seules les voitures à essence diesel et hybrides sont dans le viseur de l'interdiction.

Il est important de noter que l'objectif principal est de réduire les émissions de CO2 et non d'interdire tous les moteurs thermiques. Les carburants de synthèse fabriqués artificiellement à partir de carbone et d'hydrogène, pourraient permettre aux voitures thermiques de continuer à rouler après 2035 ; à condition que l'hydrogène utilisé soit vert.

.svg)

.svg)

Les batteries de véhicules électriques sont au cœur de la révolution de la mobilité durable. Mais quels sont les éléments qui composent ces batteries et comment fonctionnent-ils ensemble pour stocker et fournir l'énergie nécessaire à la propulsion des véhicules électriques ?

Découvrons les composants clés d'une batterie de voiture électrique et leur rôle dans les performances et la durabilité de ces systèmes de stockage d'énergie.

L'anode est une électrode à travers laquelle le courant électrique entre dans un dispositif ou un circuit. En termes simples, elle est souvent considérée comme le pôle "positif" dans de nombreux dispositifs, bien que cela puisse varier selon le contexte (dans les dispositifs électrolytiques, par exemple, l'anode est positive, tandis que dans les piles, elle est négative).

L'anode joue un rôle crucial dans de nombreux processus électrochimiques et dans le fonctionnement des appareils électroniques, comme les diodes, les piles et les batteries.

Le saviez-vous : Quel que soit le type de batterie de voiture électrique, il est recommandé de la laisser à un niveau de chargement entre 20 % et 80 %.

L'anode d'une batterie de voiture électrique, généralement constituée de graphite ou de silicium, joue un rôle dans le stockage et la libération des ions lithium. Lors de la charge, les ions lithium viennent s'intercaler entre les couches de graphite, permettant ainsi à l'anode de stocker l'énergie électrique sous forme chimique.

Au cours de la décharge, le processus s'inverse : les ions lithium quittent l'anode pour rejoindre la cathode, libérant ainsi les électrons qui génèrent le courant électrique nécessaire à la propulsion du véhicule. La capacité de l'anode à accueillir un grand nombre d'ions lithium détermine directement la densité énergétique de la batterie.

| Matériau d'anode | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|

| Graphite | - Stabilité chimique; - Conductivité électrique; - Bonne réversibilité; | - Capacité de stockage limitée (372 mAh/g) |

| Silicium | - Haute capacité théorique (4200 mAh/g; - Potentiel pour augmenter l'autonomie | - Expansion volumique lors de la charge; - Durabilité à long terme à améliorer |

Le graphite est le matériau le plus couramment utilisé pour les anodes de batteries lithium-ion en raison de sa stabilité, de sa conductivité électrique et de sa capacité à accueillir les ions lithium de manière réversible. Sa structure en couches permet une insertion et une extraction des ions lors des cycles de charge et décharge.

Le silicium, bien que moins répandu, suscite un intérêt croissant pour les anodes de batteries de voitures électriques. En effet, il présente une capacité de stockage des ions lithium nettement supérieure à celle du graphite, pouvant théoriquement atteindre 4200 mAh/g contre 372 mAh/g pour le graphite. Cependant, le silicium est sujet à une forte expansion volumique lors de la charge, ce qui peut affecter la durabilité de la batterie à long terme.

Prenons l'exemple d'une entreprise de livraison qui souhaite convertir sa flotte de véhicules utilitaires en électrique. Le choix de batteries équipées d'anodes en silicium pourrait offrir une plus grande autonomie, réduisant ainsi le besoin de recharges fréquentes et permettant aux livreurs d'effectuer plus de tournées sans interruption. Cependant, il sera important de s'assurer de la fiabilité et de la durée de vie de ces batteries pour garantir la rentabilité de l'investissement sur le long terme.

La cathode d'une batterie de voiture électrique est généralement composée d'oxydes métalliques, tels que l'oxyde de lithium-cobalt (LCO), l'oxyde de lithium-manganèse (LMO) ou l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC). Ces matériaux ont la capacité de stocker et de libérer les ions lithium de manière réversible, tout en maintenant une structure stable.

Le choix du matériau de cathode dépend de plusieurs critères, notamment la densité énergétique, la stabilité thermique, la sécurité et le coût. Les cathodes NMC sont actuellement les plus répandues dans l'industrie automobile en raison de leur bon compromis entre performance, durabilité et coût.

Lors de la charge d'une batterie, les ions lithium sont extraits de la cathode et migrent vers l'anode à travers l'électrolyte. Ce processus crée une différence de potentiel électrique entre les deux électrodes, permettant ainsi le stockage de l'énergie.

Pendant la décharge, les ions lithium suivent le chemin inverse, quittant l'anode pour rejoindre la cathode. Ce mouvement d'ions s'accompagne d'un transfert d'électrons dans le circuit externe, générant ainsi le courant électrique nécessaire à l'alimentation du moteur du véhicule. La capacité de la cathode à accueillir et à libérer efficacement les ions lithium est pour garantir une densité énergétique élevée et une bonne performance de la batterie.

Pour une entreprise de services proposant des déplacements professionnels en voiture électrique, le choix de batteries équipées de cathodes NMC performantes et durables est important. Cela permettra d'offrir aux clients une autonomie suffisante pour leurs trajets quotidiens, tout en assurant la fiabilité et la longévité des véhicules de la flotte. Un bon compromis entre densité énergétique, sécurité et coût des cathodes contribuera à la rentabilité et à la qualité du service proposé.

L'électrolyte d'une batterie de voiture électrique est généralement composé de sels de lithium dissous dans un solvant organique. Les sels de lithium les plus couramment utilisés sont l'hexafluorophosphate de lithium (LiPF6) et le perchlorate de lithium (LiClO4), en raison de leur stabilité électrochimique et de leur conductivité ionique élevée.

Le solvant organique, quant à lui, est souvent un mélange de carbonates cycliques et linéaires, tels que le carbonate d'éthylène (EC), le carbonate de diméthyle (DMC) et le carbonate de diéthyle (DEC). Ce mélange permet d'obtenir une viscosité optimale et une bonne stabilité thermique, tout en assurant une solubilité adéquate des sels de lithium.

L'électrolyte, composé de sels de lithium dissous dans un solvant organique, assure la conductivité ionique entre les électrodes.

L'électrolyte joue un rôle dans le fonctionnement d'une batterie de voiture électrique en assurant le transfert des ions lithium entre l'anode et la cathode. Sa conductivité ionique élevée permet aux ions de se déplacer rapidement et efficacement à travers la batterie, réduisant ainsi la résistance interne et améliorant les performances globales.

De plus, l'électrolyte agit comme un séparateur électronique, empêchant le contact direct entre l'anode et la cathode tout en permettant le passage des ions lithium. Cette propriété est pour éviter les courts-circuits et assurer la sécurité de la batterie. La stabilité chimique et électrochimique de l'électrolyte est également primordiale pour garantir une longue durée de vie et une fiabilité optimale de la batterie.

Imaginons une startup spécialisée dans la livraison de repas à domicile qui décide d'adopter des scooters électriques pour ses livreurs. Le choix d'un électrolyte performant et stable sera déterminant pour assurer des temps de recharge rapides entre chaque livraison et maintenir une autonomie suffisante tout au long de la journée. Un électrolyte de qualité contribuera également à la durabilité des batteries, réduisant ainsi les coûts de maintenance et de remplacement pour la startup.

Lors de la charge d'une batterie de voiture électrique, une source d'énergie externe, telle qu'une borne de recharge ou une prise domestique, fournit un courant électrique à la batterie. Sous l'effet de ce courant, les ions lithium présents dans la cathode sont extraits et migrent à travers l'électrolyte pour s'insérer dans la structure de l'anode.

Simultanément, les électrons sont libérés de la cathode et circulent à travers le circuit externe pour rejoindre l'anode. Ce processus de transfert d'ions et d'électrons se poursuit jusqu'à ce que la batterie atteigne sa capacité de charge maximale ou que la source d'énergie externe soit déconnectée.

Pendant la décharge, lorsque la batterie alimente le moteur électrique du véhicule, le processus inverse se produit. Les ions lithium stockés dans l'anode sont extraits et migrent à travers l'électrolyte pour rejoindre la cathode. Simultanément, les électrons quittent l'anode et circulent à travers le circuit externe, alimentant ainsi le moteur électrique.

Ce flux d'électrons génère le courant électrique nécessaire à la propulsion du véhicule. La décharge se poursuit jusqu'à ce que la batterie atteigne un niveau de charge minimal, souvent fixé à environ 20% pour préserver sa durée de vie. Les systèmes de gestion de batterie (BMS) intégrés aux véhicules électriques surveillent et contrôlent en permanence ces processus de charge et de décharge pour optimiser les performances et la sécurité de la batterie.

Pour une PME proposant un service de location de voitures électriques, la compréhension des mécanismes de charge et de décharge est pour optimiser la gestion de sa flotte. En formant ses équipes aux bonnes pratiques de recharge, comme le maintien d'un niveau de charge optimal et l'utilisation de bornes adaptées, l'entreprise pourra maximiser la durée de vie des batteries et réduire les temps d'immobilisation des véhicules. Une gestion des cycles de charge et de décharge contribuera à la rentabilité et à la qualité du service proposé aux clients.

Une fois par an, il est possible de la charger à 100 % pour permettre au Battery Management System (BSM) d’équilibrer les cellules et mémoriser le fonctionnement de la batterie.

Les batteries de voitures électriques sont sensibles aux variations de température, qui peuvent affecter leurs performances, leur durée de vie et leur sécurité. Une température trop élevée peut accélérer la dégradation des composants de la batterie, tandis qu'une température trop basse peut réduire sa capacité et augmenter sa résistance interne.

Pour maintenir la batterie dans sa plage de température optimale, généralement comprise entre 20°C et 40°C, des systèmes de refroidissement sophistiqués sont intégrés. Ces systèmes peuvent utiliser de l'air, un liquide de refroidissement ou une combinaison des deux pour réguler efficacement la température de la batterie, en dissipant la chaleur générée lors des phases de charge et de décharge.

Outre le contrôle de la température, les batteries de voitures électriques sont équipées de nombreux composants de protection pour assurer leur sécurité et leur fiabilité. Parmi ces composants, on trouve notamment :

Ces systèmes de protection, associés à une conception rigoureuse et à des tests approfondis, contribuent à faire des batteries de voitures électriques des composants sûrs et fiables, capables de répondre aux exigences de performance et de durabilité des professionnels de la mobilité.

Prenons l'exemple d’un artisan, un artisan peintre ayant une pme de 10 salariés en choisissant des véhicules équipés de batteries dotées de systèmes de refroidissement et de protection avancés, l'entreprise peut garantir à ses employés une expérience de conduite sûre, fiable et confortable. Les systèmes de gestion de batterie permettront également à l’artisan d'optimiser l'utilisation de sa flotte en fonction des besoins réels, tout en minimisant les risques de panne et les coûts de maintenance.

Pour assurer la sécurité et la fiabilité des batteries de voitures électriques, plusieurs composants de protection sont intégrés :

Une conception rigoureuse, des tests approfondis et une maintenance régulière sont également pour garantir la sécurité et la fiabilité des batteries de voitures électriques à long terme.

.svg)

.svg)

La batterie d’un véhicule électrique est un ensemble de cellules lithium‑ion assemblées en modules. Sa « durée de vie » ne se mesure pas tant en kilomètres qu’en nombre de cycles complets de charge / décharge. Un cycle correspond à une recharge de 0 à 100 %; en pratique, les utilisateurs réalisent des demi‑cycles (par exemple de 30 % à 80 %), ce qui rallonge la durée de vie. La plupart des batteries lithium‑ion sont dimensionnées pour 1 000 à 2 000 cycles complets, soit une autonomie cumulée de 150 000 à 300 000 km avant que la capacité ne baisse de façon notable.

Les constructeurs garantissent généralement leurs batteries pendant 8 ans ou 160 000 km, avec une limite de capacité autour de 70 %. On considère qu’une batterie arrive en fin de première vie quand sa capacité résiduelle descend entre 70 % et 80 %, car son autonomie baisse et ses temps de charge s’allongent. Cela ne signifie pas qu’elle est inutilisable : elle peut entamer une seconde vie en stockage stationnaire.

Les études récentes sont rassurantes : la dégradation des batteries modernes est plus faible qu’on ne l’imaginait. Selon des analyses menées sur plus de 10 000 véhicules, la perte moyenne de capacité est d’environ 1,8 % par an, ce qui permet aux batteries de conserver 80 % de leur capacité après 15 à 20 ans d’usage normal. Des exemples concrets montrent même des durées plus longues : un conducteur sud‑coréen a parcouru 660 000 km en moins de quatre ans avec sa Hyundai Ioniq 5, et sa batterie a été remplacée sous garantie après 580 000 km avec encore 87 % de capacité. Au sein des flottes professionnelles, les mesures montrent que les batteries gardent environ 93 % de capacité après 70 000 km et encore 90 % à 200 000 km.

La taille de la batterie joue un rôle important : les petites batteries (20–40 kWh) effectuent davantage de cycles et atteignent leurs 175 000 km en environ 10 ans avant de tomber à 70 % de capacité, tandis que les grosses batteries (60–100 kWh) peuvent parcourir 350 000 km et tenir 20 ans avant d’atteindre le même seuil. Au‑delà, elles continuent de fonctionner mais ne répondent plus aux exigences d’autonomie d’une voiture.

| Indicateur | Valeur typique |

|---|---|

| Nombre de cycles complets | 1 000 – 2 000 cycles |

| Distance cumulée avant baisse sensible | 150 000 – 300 000 km |

| Durée de vie moyenne (VP) | 10 à 20 ans |

| Garantie constructeur | 8 ans ou 160 000 km (70 % de capacité) |

| Petite batterie (20–40 kWh) | ≈ 175 000 km / 10 ans (70 % de capacité) |

| Grosse batterie (60–100 kWh) | ≈ 350 000 km / 20 ans (70 % de capacité) |

| Perte de capacité moyenne | ≈ 1,8 % par an |

| Seuil de fin de première vie | 70 % – 80 % de capacité |

Plusieurs facteurs déterminent la rapidité avec laquelle une batterie vieillit. Voici les principaux :

Les gestionnaires de flotte et les conducteurs peuvent adopter des gestes simples pour préserver la santé de leurs batteries :

Le marché des batteries évolue à grande vitesse. Les principales tendances à surveiller :

Lorsque la capacité d’une batterie descend autour de 70 %, elle ne répond plus aux besoins d’autonomie d’un véhicule mais reste parfaitement utilisable. On parle alors de seconde vie : les batteries sont réemployées comme systèmes de stockage stationnaire pour des maisons, des installations solaires ou des réseaux électriques. Dans ce rôle, elles peuvent servir encore 7 à 10 ans.

En fin de seconde vie, elles partent au recyclage. L’Union européenne impose de recycler au moins 65 % du poids d’une batterie lithium‑ion dès 2025 et 70 % en 2030. Les procédés hydrométallurgiques permettent de récupérer 90 à 95 % des métaux précieux comme le cobalt, le nickel, le cuivre et le lithium, qui seront réinjectés dans les chaînes de production. Cette circularité réduit la dépendance aux matières premières vierges et diminue l’empreinte carbone.

Evera Fleet est une plateforme de gestion de flotte qui inclut un module d’autopartage et de suivi énergétique. Grâce à des capteurs télématiques et à une interface intuitive, vous pouvez :

De son côté, Evera Lease propose des contrats de leasing sur mesure incluant des véhicules électriques récents et performants, couverts par les garanties constructeurs. Nos offres intègrent :

En combinant Evera Fleet et Evera Lease, vous disposez d’un écosystème complet pour maîtriser la gestion énergétique de vos véhicules, réduire votre empreinte carbone et maximiser la valeur de vos actifs.

Les batteries des véhicules électriques ne sont plus des consommables fragiles : correctement dimensionnées et bien entretenues, elles peuvent durer entre 15 et 20 ans et parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres. En respectant quelques bonnes pratiques (charges modérées, températures contrôlées, conduite douce), vous maximisez leur durabilité et réduisez votre coût total de possession. À l’issue de leur première vie automobile, ces batteries connaissent une seconde vie en stockage stationnaire avant d’être recyclées.

Pour tirer pleinement parti de cette révolution technologique, il est essentiel de s’équiper d’outils adaptés. Evera Fleet et Evera Lease vous aident à suivre l’état de vos batteries, à optimiser l’autopartage, à maîtriser vos dépenses et à intégrer les innovations à venir. Transformez la longévité des batteries en avantage stratégique pour votre entreprise : découvrez nos solutions, demandez un devis ou planifiez une démonstration dès aujourd’hui.

.svg)

.svg)

Pour les entreprises la neutralité carbone d'ici 2030 représente bien plus qu'un simple objectif environnemental. C'est une nécessité absolue face à l'urgence climatique. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les entreprises doivent engager une transformation profonde de leurs activités, guidée par une stratégie précise et des actions concrètes.

La première étape cruciale consiste à réaliser un bilan carbone exhaustif. Cette évaluation permet d'identifier précisément les sources d'émissions : production, chaîne d'approvisionnement, déplacements professionnels, consommation énergétique des bâtiments... Cette cartographie détaillée révèle souvent que les émissions indirectes (scope 3) représentent jusqu'à 80% de l'empreinte carbone totale d'une entreprise.

La mobilité constitue un levier d'action majeur. Les déplacements professionnels génèrent en moyenne 30% des émissions d'une entreprise. Face à ce constat, de nouvelles solutions émergent.

Evera propose par exemple une approche innovante basée sur l'économie de l'usage : des voitures électriques pour les professionnels avec un abonnement flexible, permettant aux entreprises de réduire drastiquement leur empreinte carbone tout en améliorant le bien-être de leurs collaborateurs. Les émissions liées aux déplacements peuvent être réduites jusqu'à 80% grâce aux véhicules électriques. Cette solution de mobilité plus douce s'inscrit parfaitement dans une stratégie durable, associant bénéfices environnementaux et praticité au quotidien.

Le financement représente souvent un frein majeur dans la transition écologique des entreprises. Les investissements nécessaires peuvent être conséquents : rénovation énergétique, modernisation des équipements, adoption de bornes électriques pour sa flotte électrique... Pour surmonter cet obstacle, des acteurs spécialisés comme Le Meilleur Leasing développent des solutions de financement adaptées.

L'approche en leasing présente plusieurs avantages : elle préserve la trésorerie, offre une grande flexibilité et permet d'accéder aux dernières innovations technologiques ou équipements sans investissement massif initial.

La réussite de cette transition repose également sur l'engagement des collaborateurs. Les entreprises doivent mettre en place des programmes de formation approfondie, sensibilisant aux enjeux climatiques et aux bonnes pratiques. L'expérience montre qu'une équipe bien formée peut réduire de 15 à 20% les émissions liées à son activité quotidienne.

Pour les émissions incompressibles, la compensation carbone constitue un complément nécessaire. Il est important de sélectionner des projets certifiés, en générant des bénéfices environnementaux et sociaux mesurables. Les entreprises peuvent par exemple investir dans des programmes de reforestation locale ou des projets d'énergies renouvelables dans les pays en développement.

L'atteinte des objectifs 2030 demande une transformation systémique. Les solutions existent, qu'elles soient technologiques, financières ou organisationnelles. Les entreprises qui s'engagent dès maintenant dans cette transition ne font pas que répondre à une obligation environnementale : elles construisent un avantage compétitif durable et renforcent leur résilience face aux défis futurs.

.svg)

.svg)

L'installation de bornes de recharge électrique en entreprise représente un investissement important. Cependant, il existe plusieurs leviers permettant de réduire significativement le coût de ce projet stratégique. Découvrez dans cet article les meilleures pratiques pour optimiser votre budget et accélérer le déploiement de votre infrastructure de recharge.

Le programme ADVENIR, financé par les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), propose des subventions allant jusqu'à 60% du coût d'installation des bornes de recharge en entreprise. Pour en bénéficier, il faut remplir certaines conditions d'éligibilité comme être une entreprise immatriculée en France et s'engager à maintenir les bornes en service pendant au moins 5 ans.

Grâce à cette aide substantielle, les entreprises peuvent significativement réduire leur budget alloué à l'infrastructure de recharge et ainsi accélérer leur transition vers l'électromobilité. Le montant de la prime varie en fonction de la puissance et du type de borne, permettant ainsi de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque structure.

En complément du programme national ADVENIR, de nombreuses régions, départements et communes proposent des subventions locales sous forme d’avantages fiscaux pour encourager l'installation de bornes de recharge sur leur territoire. Ces aides s'adressent généralement aux entreprises, mais aussi aux copropriétés et aux particuliers.

Il est donc judicieux de se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les dispositifs existants et les démarches à suivre pour en bénéficier. Certaines proposent des primes à l'achat, d'autres des subventions sur les coûts d'installation ou encore des tarifs préférentiels sur la fourniture d'électricité. En cumulant ces différentes aides, les entreprises peuvent optimiser leur budget dédié aux bornes de recharge.

Un loyer mensuel pour étaler la dépense

La location longue durée (LLD), location avec option d'achat (LOA) ou l’abonnement de bornes de recharge permet aux entreprises d'étaler l'investissement sur une période de 3 à 5 ans, via un loyer mensuel. Cette solution offre une alternative intéressante à l'achat, notamment pour les structures ne pouvant pas mobiliser un budget conséquent en une seule fois.

Le montant du loyer dépend de plusieurs paramètres tels que le modèle de borne, la puissance, les services associés (maintenance, supervision) et la durée du contrat. Il est généralement compris entre 50 et 150 € HT par mois et par point de charge. En optant pour la LLD, les entreprises peuvent ainsi maîtriser leur budget et bénéficier d'une solution clé en main.

La plupart des contrats de location longue durée de bornes de recharge intègrent une option d'achat au terme de la période contractuelle. Cela permet aux entreprises de devenir propriétaires des équipements après les avoir "testés" pendant plusieurs années, sans engager de frais supplémentaires.

Cette formule s'avère particulièrement pertinente pour les structures souhaitant installer des bornes de recharge sans visibilité à long terme sur leurs besoins. Elles peuvent ainsi adapter leur infrastructure au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de leur flotte de véhicules électriques et des usages de leurs collaborateurs. L'option d'achat offre donc une flexibilité appréciable.

| Avantage | Description |

|---|---|

| Étalement des coûts | Pas d'investissement initial important, loyer mensuel fixe sur 3 à 5 ans |

| Maîtrise du budget/td> | Coût total transparent et adapté à la trésorerie de l'entreprise |

| Solution clé en main | Contrat incluant l'installation, la maintenance et des services associés |

| Flexibilité/td> | Possibilité d'ajuster le nombre de points de charge selon les besoins |

| Économies | Des loyers déductibles des charges et une TVA récupérable |

Installer une borne de recharge au domicile d'un salarié coûte entre 1500 € et 2000 € HT, contre un budget moyen de 1300 € à 9000 € pour une infrastructure en entreprise. Cette différence notable s'explique par plusieurs facteurs tels que les travaux de génie civil, la configuration des locaux ou encore la puissance de raccordement nécessaire.

Ainsi, en déployant des points de charge directement chez les collaborateurs utilisant quotidiennement leur véhicule de fonction, les entreprises peuvent réduire significativement le coût global de leur projet. Cette solution s'avère particulièrement pertinente pour les TPE/PME disposant d'une flotte réduite et dont les salariés ont la possibilité de se recharger à domicile. Cette solution permet aussi aux TPE/PME de bénéficier des avantages de la voiture électriques à moindre coût.

Une alternative ciblée selon les profils

L'installation de bornes au domicile des collaborateurs ne peut évidemment pas s'appliquer à tous les profils. Elle concerne prioritairement les commerciaux ou techniciens itinérants, disposant d'un véhicule de fonction et réalisant de nombreux déplacements quotidiens.

Avant de déployer cette solution, il convient donc d'étudier précisément les besoins et contraintes de chaque collaborateur : distance domicile/travail, fréquence des trajets, possibilité de stationnement... Une étude au cas par cas permettra d'identifier les salariés éligibles et de proposer un dispositif adapté, en complément des bornes installées sur site.

Installer une borne de recharge au domicile d'un collaborateur coûte entre 1500 € et 2000 € HT, une option plus économique que l'installation en entreprise.

| Modèle | Principe | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Forfait | Accès illimité pour un montant fixe mensuel ou annuel | Simplicité, visibilité sur les coûts, adapté aux flottes captives | Manque de flexibilité, rentabilité variable selon l'usage réel |

| Durée/td> | Facturation à la minute ou à l'heure de charge | Adapté aux visiteurs occasionnels, favorise la rotation des véhicules | Nécessite un suivi précis des sessions, moins incitatif pour les longues charges |

| Consommation | Paiement au kWh d'énergie consommée | Refacturation au plus juste de l'électricité, équitable pour les utilisateurs | Complexité de calcul, exposition aux variations du prix de l'énergie |

Pour rentabiliser plus rapidement l'investissement dans les bornes de recharge, les entreprises ont la possibilité de facturer à leurs collaborateurs ou visiteurs les sessions réalisées. Trois principaux modèles existent : au forfait, à la durée ou à la consommation (kWh).

Le choix du mode de facturation dépend notamment du type de borne (accélérée, rapide...), du nombre d'utilisateurs et de la politique de mobilité de l'entreprise. Le paiement au forfait (exemple : 20 €/mois pour un accès illimité) est souvent privilégié pour les flottes captives, tandis que la facturation à la durée ou au kWh s'avère plus adaptée pour le public ou les visiteurs occasionnels.

La mise en place d'un système de facturation nécessite de s'équiper d'un outil de supervision permettant de suivre en temps réel l'utilisation des bornes. Ce logiciel, généralement proposé par les fabricants ou les opérateurs de recharge, centralise l'ensemble des données liées aux sessions : horaires, durée, énergie consommée, utilisateurs...

Il permet ainsi de facturer automatiquement chaque charge en fonction du modèle choisi et d'éditer des rapports détaillés. En plus d'optimiser la rentabilité des bornes, un tel outil offre une meilleure visibilité sur les usages et constitue un levier pour piloter efficacement sa flotte de véhicules électriques. Son coût, entre 5 et 10 €/mois par point de charge, est rapidement amorti.

Au-delà de la réduction des coûts, l'installation de bornes de recharge en entreprise peut représenter une source de revenus additionnels. C'est notamment le cas pour les commerces, hôtels ou restaurants qui ont la possibilité de valoriser ce service auprès de leur clientèle.

En proposant une prestation de recharge payante, ces établissements attirent une nouvelle cible de clients utilisateurs de véhicules électriques. Ils se démarquent aussi de leurs concurrents en affichant une image innovante et éco-responsable. Sur les axes routiers très fréquentés, la présence de bornes constitue un atout pour capter des flux de visiteurs supplémentaires.

L'installation de bornes de recharge peut également représenter une source de revenus additionnels, en particulier pour les entreprises du secteur des services comme les hôtels ou les restaurants. En proposant un service de recharge, vous pouvez attirer une clientèle éco-responsable et vous démarquer de la concurrence. En explorant les solutions de mobilité durable pour votre entreprise, consultez notre article sur les solutions de mobilité durable pour les PME.

Si vous envisagez d'acquérir un véhicule électrique pour votre entreprise, découvrez l'option d'abonnement tout inclus, sans apport, qui comprend assurance, entretien, assistance 24h/24 et un véhicule de remplacement. Cela peut simplifier la gestion de votre flotte tout en offrant une flexibilité maximale. Pour en savoir plus, explorez notre offre sur votre véhicule électrique par abonnement.

Au-delà de l'aspect purement économique, installer des bornes de recharge en entreprise revient à promouvoir activement l'éco-mobilité auprès de ses clients et partenaires. C'est l'occasion de les sensibiliser aux enjeux environnementaux et d'encourager des pratiques plus vertueuses.

En communiquant positivement sur la disponibilité de ce service, l'entreprise valorise son engagement RSE et renforce son capital sympathie. Elle incite indirectement ses parties prenantes à opter pour des véhicules électriques, contribuant ainsi à la diminution des émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels. Un cercle vertueux qui profite à tous !

En conclusion, réduire le coût d'installation de bornes électriques en entreprise est possible grâce à une combinaison de leviers financiers et organisationnels. Profiter des aides disponibles, opter pour la location, déployer des points de charge au domicile des collaborateurs, mettre en place un modèle de facturation adapté et valoriser le service auprès des clients sont autant de solutions pour optimiser son budget. Une démarche essentielle pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable dans le monde professionnel.

.svg)

.svg)

Après des débuts prometteurs au début du 20e siècle, les voitures électriques ont connu un long déclin face à l'essor des véhicules thermiques. Cependant, depuis quelques années, nous assistons à un regain d'intérêt pour l'électrique, porté par des enjeux environnementaux et une offre en constante évolution. Découvrez comment ce marché a su rebondir et séduire à nouveau les professionnels en quête d'une mobilité plus responsable.

Dès 1899, la voiture électrique "La Jamais Contente" du pilote belge Camille Jenatzy bat un record historique : elle est la première à dépasser les 100 km/h. Cette performance pour l'époque prouve le potentiel et les capacités des véhicules électriques.